先週弾丸でベトナムに行ってきました。

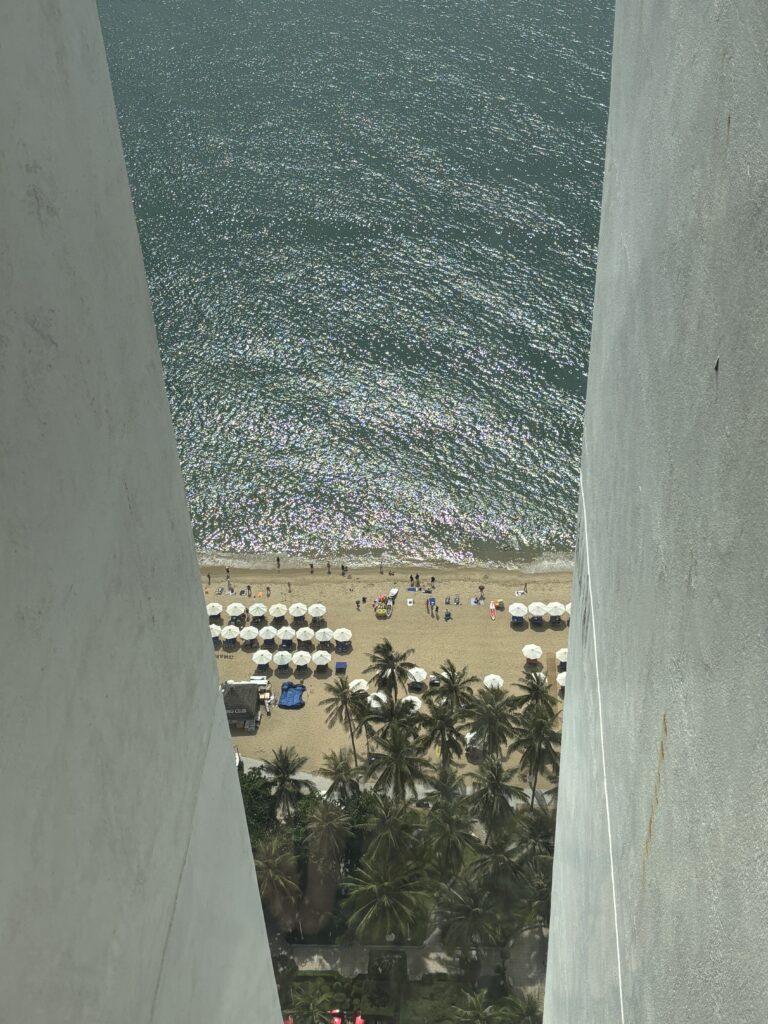

今回訪ねたのは、ニャチャンというリゾート地。

日本ではあまり知られていない観光地ですが、

世界中から癒しを求めてやってくるビーチリゾートです。

宿泊したホテルの前には約7kmずーっとビーチが広がっていて、

早朝の4、5時から海水浴に入り、深夜は大容量の音楽がガンガン流れ、

眠らないビーチリゾート地です。

まぁでも人だらけ。観光客も観光地を巡るっていうよりは

ホテルとビーチの往復している人ばかりで、のーんびり過ごしている感じ。

観光客だけでなく、地元の人達の癒やしの場所になっていました。

初日に地元ガイドをお願いして観光地巡り。

ダム市場でお買い物したり、海の中に浮かぶ自然記念物、お寺とか。

まぁとにかく暑かったですね。

ベトナムはご飯が本当に美味しくて、野菜もしっかりとれる。

すっかりフォーの虜になりました。

上記が街中のアーバンビーチリゾートで、旅の後半は島に渡って

アイランドビーチリゾートを満喫しに。

前半に宿泊したホテルの事業者が同じく経営しているようで、

島全体がリゾート会社のものって感じでした。

まぁちょっと日本では考えられませんね・・・

こちらのリゾートはプライベート感満載で、ビーチも人がおらず、

敷地内のプールもレストランもコテージも、

ゆーったりと過ごせる作りになっています。

それでも金額的には日本の1/3くらいの金額ですね。

ご飯も美味しいし安いし、それは世界中から観光客が来ますね。

宿泊客はアジアというよりは欧米系・ロシア系の観光客が多かった。

同じ島の中に泥風呂があると聞いて、島の反対側のリゾート地に行きましたが、

もうそこは中国人だらけで完全なるオーバーツーリズムでした。。。

どうやら本土からの日帰りツアーで来ているようですね。

ここはリゾート地なのか?と疑ってしまうような人混みで、

ゆっくりしに来たはずなのにどっと疲れてしまいました・・・

人に来てもらうことは決して悪いことではないけど、

でもやはりそのリゾート地に求める価値は自然であり、

ゆっくりした時間だと思います。

その自然資本を守っていくためには、適切なキャパがあり、

そのためにはきちんとルールや金額設定を作っていく必要が

あるのではないでしょうか。

日本も人ごとではありません。

日本食や伝統文化、自然、建物は世界に誇れるものがあり、

円安が追い打ちをかけて、今後もっとインバウンドは増えていくでしょう。

その中でどう舵を切っていくのか?

経済至上主義に邁進すると大変なことになるでしょう。

日本人の生活は脅かされ、観光に携わる事業者と市民での軋轢が

生まれ、いつしか大切な資源は消費されるだけになってしまいます。

日本の価値を未来に継承していく・保全していくことを前提として、

どうやって観光と生活のバランスを保ち、経済循環をしていくのか

仕組みを作っていくことが求められてきます。

そうならないうちに、今のうちからルール作りが必要です。

日本では知られていないベトナムのオーバーツーリズムの最前線で、

その必要性を痛感してきました。